先日関西万博に行ってきました。

一番気分が上がったのは、写真でしか見たことがなかった楽器の実物を見れたこと。マリのブースでは、コラを置いてたし、ブルキナファソではンゴニを飾ってました。カリンバ(リケンべ)もどっかにあったかな。

それと、実際に触って音が出せたのも興奮しました。トリニダード・トバゴでは、スチールパンを叩け、他でもバラフォンやコンガを叩け、カリンバを弾いてみることもできました。

それだけでも行った価値がありました。

知らない国もたくさんありましたし。

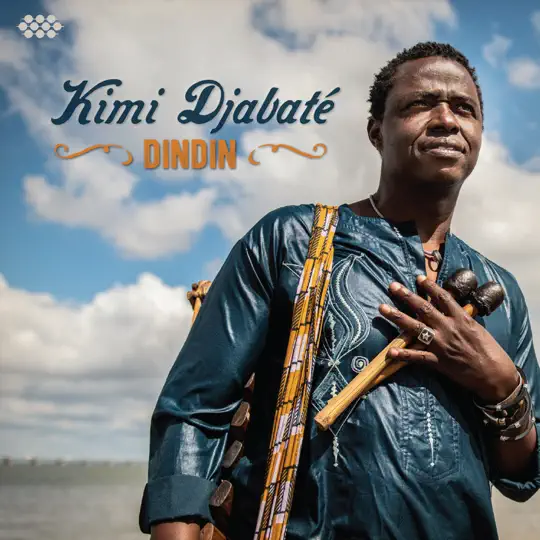

そんな国の一つ、ギニア・ビサウのミュージシャン、Kimi Djabaté の久々のアルバム。

楽器演奏と歌詞による歴史伝承を託されたグリオの家系で、バラフォンを専門としていた家だったようです。

アルバム・ジャケットでも彼自身がバラフォンとマレットを持っています。

歌詞はマンディンガ語。全く分かりませんが、マンディンガ族の言葉です。

マンディンガ族は、中世にマリ帝国を築いた民族の末裔で、西アフリカに点在しているようです。

「ルーツ」(Alex Haley) のクンタ・キンテはマンディンガ族とされているようですが、西アフリカは、アメリカ大陸への奴隷貿易の一大拠点だった歴史があります。ポルトガル植民地時代のことです。

独立後のギニア・ビサウは政情が不安定で、そのせいでもあるんでしょう、Kimi Djabaté はある時からポルトガル在住です。

ちなみに、ビサウは首都で、ギニア、赤道ギニアと区別するために、ギニア・ビサウという国名にしたようです。ギニア、赤道ギニア、ギニア・ビサウとも離れた国なのに、なぜギニア?(一説では、ギニアは黒人たちの土地というベルベル語から来ている)

伝統楽器と地元言語の曲ですが、聴きやすく、モダンな感じがするのは、ポルトガル在住という地理的なものが影響しているのでしょうか、あるいは Kimi Djabaté のポップ・センスの成せる技なのか。

結構タイトル名は繰り返し発音語が多いですね。"Dindin" とか "Mana Mana" とか "Djugu Djugu" とか。

#4 "Kambem" は団結がテーマ。飢餓、戦争の終結、正義、誇りを歌ってます。

タイトル曲 #6 "Dindin" は子供たち。グリオの家系に生まれ、音楽を強制された経験から、子供たちからの搾取を訴えています。

#7 "O Manhe" は強制結婚への反対を歌っています。アフリカでは経済的な要因で若い女性が人身売買の被害者となることが深刻な社会問題となっていることを訴えています。

アルバム全体として、宗教、女性の権利、貧困、教育、政治などの社会的なテーマを扱いながら、ダンス、ポップ・ミュージックとして成立させているところが素晴らしいと思います。

- Afonhe

- Yensoro

- Alidonke

- Kambem

- Ná

- Dindin

- O Manhe

- Sano

- Mbembalu

- Mana Mana

- Djugu Djugu

- Kimi Djabaté : vocals, acoustic guitar, bongos, bala, claps, mola

- Marcos Alves : percussion

- Chico Santos : bass

- Mamadi Djabaté : electric guitar

- Paulo Borges : keyboards, accordion

- Miroca Paris : congas, bongos

- Fernando Fafe : vocals

- Mbye Ebrima : kora

- Elmano Coelho : saxophone

- Daniel Salomé : saxophone

0 件のコメント:

コメントを投稿